I PIÙ LETTI DEL MESE

-

Il 1° libro di BastaBugie

CI HANNO PRESO PER IL COVID

Per non dimenticare tre anni di abusi di potere

Anno 2023 pag. 514 € 16

-

Audio registrati

-

La censura di YouTube

YouTube ha censurato in passato circa il 20% dei video che abbiamo pubblicato e oggi ci impedisce di pubblicare video con temi contrari al politicamente corretto (islam, gay, covid, ecc.)

SCEGLI UN ARGOMENTO

Aborto

Aborto America

America Animalisti e vegetariani

Animalisti e vegetariani Attualità

Attualità Cinema

Cinema Comunismo

Comunismo Cristianesimo

Cristianesimo Ecologia

Ecologia Economia

Economia Eutanasia

Eutanasia Evoluzionismo

Evoluzionismo Famiglia e matrimonio

Famiglia e matrimonio Fecondazione artificiale

Fecondazione artificiale Immigrazione

Immigrazione Islam

Islam Libri

Libri Liturgia e sacramenti

Liturgia e sacramenti Morale

Morale Omelie

Omelie Omosessualità

Omosessualità Pedofilia

Pedofilia Pillole

Pillole Politica

Politica Santi e beati

Santi e beati Scienza

Scienza Scuola

Scuola Storia

Storia Televisione

Televisione

« Torna agli articoli di Riccardo Cascioli

BIOCARBURANTI E FAME DEL MONDO: CHE FARE?

BIOCARBURANTI E FAME DEL MONDO: CHE FARE?

C’è davvero un’emergenza fame su scala globale e senza precedenti? Ed è davvero iniziata – come titolava un giornale qualche settimana fa – la “guerra mondiale per il cibo”? Il tam tam mediatico cominciato alla fine di marzo ha indubbiamente fatto intravedere scenari da incubo, con possibili – se non probabili - decine di milioni di morti per fame, e con governi e agenzie umanitarie mobilitate per evitare il peggio.

Sia ben chiaro: guai a sottovalutare la povertà e le condizioni di estrema precarietà in cui vivono ancora tante persone nel mondo; eppure tanto allarmismo fa nascere qualche sospetto, soprattutto quando si leggono la diagnosi e la cura proposta da tante fonti autorevoli. Ad esempio, il sito della britannica BBC, nello speciale appositamente dedicato al problema, afferma che la prima causa della crisi sta nell’aumento della popolazione e nel fatto che il genere umano sta consumando più risorse di quelle effettivamente disponibili. Se questo è il male si può facilmente capire quale sarà la cura: così il rischio che parte dei fondi straordinari raccolti per fronteggiare l’emergenza sia dirottato in programmi per il controllo delle nascite è tutt’altro che remoto.

Per questo è importante capire bene i termini del problema: ciò cui stiamo assistendo in questi mesi è una crisi alimentare dovuta al rincaro dei prezzi dei prodotti agricoli – soprattutto cereali - che si sta registrando negli ultimi due anni. Ovviamente ciò colpisce soprattutto le popolazioni povere che vivono nei grandi centri urbani del Terzo mondo. Ma tale rincaro dei prezzi non ha niente a che vedere con la mancanza di cibo, che invece a livello globale c’è ed è più che sufficiente a sfamare l’attuale popolazione mondiale e anche quella prevista per i prossimi decenni. Insomma questa crisi non ha niente a che vedere con le grandi carestie del XIX secolo o con la gravissima penuria di cibo seguita alla fine della Seconda Guerra mondiale, e neanche con le emergenze fame che negli anni ’60-’70 del XX secolo hanno colpito il Biafra, il Sahel e più in generale l’Africa sub-sahariana.

Basterebbe andare a consultare le statistiche della FAO per verificare che dal 1970 ad oggi la disponibilità di cibo pro-capite è decisamente aumentata in tutto il mondo – anche nei Paesi dell’Africa sub-sahariana - malgrado la popolazione sia quasi raddoppiata, dai poco più di 3 miliardi e mezzo del 1970 agli attuali 6,3 miliardi. Un dato che trova conferma nell’ultimo Rapporto dell’ONU sugli Obiettivi di sviluppo del Millennio (2007). Qui leggiamo: “A livello mondiale, il numero di persone nei Paesi in via di sviluppo che vivono con meno di un dollaro al giorno è sceso da un miliardo e 250 milioni nel 1990 a 980 milioni nel 2004”; e questo – ripetiamo – malgrado nel frattempo la popolazione sia aumentata di circa un miliardo di persone. Infatti, in termini percentuali il progresso è ancora più evidente: “Nello stesso periodo la proporzione di persone che vivono in estrema povertà è scesa da circa il 33% al 19”. Tanto che lo stesso rapporto afferma che anche “i più poveri stanno diventando un po’ meno poveri in quasi tutte le regioni”.

In tutto questo periodo il prezzo dei prodotti agricoli è rimasto abbastanza stabile, con una leggera tendenza al rialzo valutabile intorno al 3%. Poi, improvvisamente la svolta: dal marzo 2007 al marzo 2008 i prezzi hanno registrato un’impennata: il riso è salito del 74%, il grano del 130%, la soia dell’87% . E’ ovvio che non può essere stato un aumento di circa 70 milioni di persone (più o meno è questo l’incremento annuo della popolazione mondiale) ad aver provocato tale sconquasso. Sarebbe perciò una sciagura se l’attuale crisi alimentare diventasse il pretesto per rilanciare vecchie politiche anti-nataliste che hanno già provocato abbastanza disastri.

Se si vuole evitare che si cancellino in poco tempo i progressi nella lotta alla fame fatti in tanti decenni, si deve perciò intervenire sui veri fattori all’origine della crisi, che sono diversi: le politiche agricole dei Paesi sviluppati, che si basano su un sistema di sussidi e dazi che penalizza i Paesi poveri ma anche la produzione in generale (il caso delle “quote” europee è emblematico); l’aumento del costo dei trasporti; la produttività agricola, che nei Paesi del Terzo mondo è ancora estremamente bassa (e da questo punto di vista un aiuto potrebbe venire dagli Organismi Geneticamente Modificati); le spinte speculative sul mercato dei prodotti agricoli; la riconversione delle colture per produrre i biocarburanti.

Quest’ultimo fattore tra tutti merita un approfondimento perché è qui che si scontrano opposte visioni dello sviluppo.

Anche all’ONU ora si alzano sempre più forti le voci che chiedono una moratoria sui biocarburanti, ovvero sull’uso di mais e barbabietole da zucchero per produrre combustibile per auto. In pratica una quantità sempre crescente di terreni agricoli vengono destinati a coltivazioni che non hanno scopo alimentare. La distorsione del mercato che ne consegue è evidente. Già nei Paesi industrializzati si sta spendendo dai 13 ai 15 miliardi di dollari l’anno per incentivare tali coltivazioni, al punto che per ogni litro di etanolo che si produce l’Unione Europea versa un dollaro di sussidio pubblico. Il confronto con il costo dei combustibili fossili (che invece sono fonte di introiti per lo Stato) è impietoso e oltretutto per dei risultati più che modesti: la riduzione delle emissioni di gas serra dei biocarburanti (obiettivo della scelta politica) è nell’ordine del 13-18 per cento rispetto ai combustibili fossili.

Già così – dando per vero che dalle nostre emissioni di gas serra dipende il futuro del clima - si può tranquillamente definire una follia la scelta dell’Unione Europea e dei Paesi sviluppati di puntare sui biocarburanti. Ma il fatto è che non è neanche vero l’assunto che sta alla base di queste scelte politiche. Le emissioni di gas serra sono diventate un totem della nostra società, ma non c’è alcuna evidenza scientifica del legame tra attività umane e cambiamenti climatici, e anzi sono in costante crescita gli scienziati che si oppongono esplicitamente a questa teoria. In ogni caso, scegliere di intervenire su un fattore naturale (riduzione di gas serra) anche a scapito dello sviluppo di intere popolazioni, mette in rilievo la tipica concezione ecologista, che nel migliore dei casi considera l’uomo una variabile naturale fra le tante e nel peggiore lo vede come un pericoloso nemico della natura che va fermato in tutti i modi.

Questo approccio, però, oltre a provocare povertà crescente fra la popolazione umana (come sta accadendo) peggiora anche lo stato della natura.

Bloccare la proliferazione di biocarburanti sarebbe dunque soltanto un primo passo per riaffermare la concezione che pone lo sviluppo integrale dell’uomo come obiettivo vero di ogni politica economica e anche di ogni politica ambientale.

-

900 edizioni

di BastaBugie

Da 18 anni al tuo servizio

Oltre le notizie per scoprire la verità

-

Pubblicato 10 anni fa...

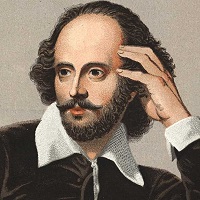

SHAKESPEARE

Era cattolico!

di Elisabetta Sala

Articolo del 21 novembre 2014

-

Libro della settimana

SACERDOZIO FEMMINILE?

Perché la Chiesa dice no

Ed. Fede & Cultura

Anno 2024 / pag. 144 / € 14

-

Video della settimana

DIECI COSE...

che gli europei pensano

a cura di Silver Nervuti

Durata: 3 minuti

-

Da FilmGarantiti.it

SISSI, LA GIOVANE IMPERATRICE

Il sogno di una monarchia cattolica

Giudizio: consigliato (*)

Genere: storico (1956)

-

I dossier di BastaBugie

COMUNIONE

Sulla lingua o in mano?

Dossier: 8 articoli e 1 video

-

Santo della settimana

SAN LEONARDO DA PORTO MAURIZIO

Apostolo della Via Crucis

di Ermes Dovico

Festa: 26 novembre

-

Video per la formazione

MILLENNIALS

Una generazione difficile

di Simon Sinek

Durata: 18 minuti

-

Personaggi del passato

EUGENIO SCALFARI

Giornalista

L'Espresso e Repubblica

1924 - 2022 (98 anni)