I PIÙ LETTI DEL MESE

-

Il 1° libro di BastaBugie

CI HANNO PRESO PER IL COVID

Per non dimenticare tre anni di abusi di potere

Anno 2023 pag. 514 € 16

-

Audio registrati

-

La censura di YouTube

YouTube ha censurato in passato circa il 20% dei video che abbiamo pubblicato e oggi ci impedisce di pubblicare video con temi contrari al politicamente corretto (islam, gay, covid, ecc.)

SCEGLI UN ARGOMENTO

Aborto

Aborto America

America Animalisti e vegetariani

Animalisti e vegetariani Attualità

Attualità Cinema

Cinema Comunismo

Comunismo Cristianesimo

Cristianesimo Ecologia

Ecologia Economia

Economia Eutanasia

Eutanasia Evoluzionismo

Evoluzionismo Famiglia e matrimonio

Famiglia e matrimonio Fecondazione artificiale

Fecondazione artificiale Immigrazione

Immigrazione Islam

Islam Libri

Libri Liturgia e sacramenti

Liturgia e sacramenti Morale

Morale Omelie

Omelie Omosessualità

Omosessualità Pedofilia

Pedofilia Pillole

Pillole Politica

Politica Santi e beati

Santi e beati Scienza

Scienza Scuola

Scuola Storia

Storia Televisione

Televisione

« Torna alla edizione

L'ALTO TASSO DI SUICIDI NEI PAESI EX COMUNISTI E IN CINA E GIAPPONE INDICA CHE DOVE NON C'E' DIO, L'UOMO SI PERDE NELLA SUA ANGOSCIOSA SOLITUDINE

L'ALTO TASSO DI SUICIDI NEI PAESI EX COMUNISTI E IN CINA E GIAPPONE INDICA CHE DOVE NON C'E' DIO, L'UOMO SI PERDE NELLA SUA ANGOSCIOSA SOLITUDINE

Vi è solamente un problema filosofico veramente serio: quello del suicidio. Giudicare se la vita valga o non valga la pena di essere vissuta, è rispondere al quesito fondamentale della filosofia”: così scriveva Albert Camus nel “Mito di Sisifo”. Questa frase ritorna attuale oggi con il dibattito sull’eutanasia, che andrebbe a mio avviso affrontato, appunto, insieme al problema del suicidio (e a quello della disgregazione familiare e della solitudine, metafisica e quotidiana).

Non è infatti un caso che la richiesta di legalizzazione dell’eutanasia cresca con il crescere, nel nostro occidente, del ricorso agli anti depressivi e al suicidio. Recentemente l’Oms ricordava che nel 2000 sono morte per suicidio circa un milione di persone, ben più che in tante guerre e calamità messe insieme, mentre “negli ultimi 45 anni il tasso di suicidio è cresciuto del 65 per cento in tutto il mondo, in particolare tra i giovani”. Uno psicoterapeuta come Viktor Frankl, che sperimentò la durezza del lager, disse che quando c’è un perché, tutti i come diventano sopportabili. Se so perché vivo, se la preziosità della vita mi è chiara, se la vita come dono è un’idea radicata, ogni circostanza, benché dura, diventa più facilmente tollerabile.

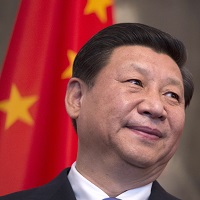

Scriveva ancora Frankl, il quale definiva il nostro tempo “l’epoca del vuoto esistenziale”: “Se una persona è riuscita a porre le basi del significato che essa cercava, allora è pronta a soffrire, a offrire sacrifici, a dare anche, se fosse necessario, la propria vita per amore di quel significato. Al contrario, se non esiste alcun significato del suo vivere, una persona tende a togliersi la vita ed è pronta a farlo anche se tutti i suoi bisogni, sotto ogni aspetto, sono stati soddisfatti”. L’uomo è capace di adeguarsi a tutto, o quasi: solo che lo spirito sostenga il corpo, e se stesso; solo che lo spirito non sia ancora più debole del corpo. Se c’è un perché, tutti i come divengono più o meno sopportabili. E non vi è dubbio, a mio parere, che il perché vero sia solo e soltanto Dio, dal momento che tutti gli altri, in un momento o nell’altro, possono cedere. Un Dio personale che ci ha creato, che ci guarda e ci conosce e il cui amore rende preziosa ogni singola esistenza. Un Dio che manca ad esempio ai grandi popoli cinese e giapponese. Che, non a caso, hanno da secoli un triste primato dei suicidi.

In Cina e Giappone infatti il ricorso al suicidio è estremamente diffuso, amplissimo, e, quel che più interessa, accettato culturalmente. Parlando dei cinesi J. J. Matignon scriveva, all’inizio del Novecento, che il suicidio “si riscontra in tutte le classi e a tutte le età”, ed è spesso dettato anche da motivi che per la nostra cultura sono del tutto “futili”: per vendetta, per rancore, per collera o gelosia, per questioni di onore… “Capita che un mendicante attui la sua vendetta tagliandosi la gola davanti alla vostra porta”. Dall’India alla Cina, ricorda Marzio Barbagli, “darsi la morte per colpire un nemico, immolandosi con lui o facendogli ricadere addosso la colpa della propria morte, è una scelta messa a disposizione per secoli da culture diverse”. In entrambi questi paesi, poi, vi sono dei suicidi, come quello della moglie o della concubina sulla tomba del marito, che sono considerati meritori ed auspicabili. Un altissimo tasso di suicidi si registra anche in Giappone: 24, 4 ogni 100 mila abitanti, almeno 4 volte di più che in Italia, visto che il numero reale è in verità ben più alto. Il Giappone ha anche un primato nel numero dei giovani suicidi. Kamikaze e harakiri “sono le parole della lingua giapponese più conosciute nel mondo”. Qualche anno fa la “Guida al suicidio perfetto” dello scrittore Wataru Tsurumi, in cui si spiegava come uccidersi buttandosi dalla finestra o sotto il treno, divenne un bestseller con 550 mila copie in otto mesi.

Perché questo dramma? A prescindere dalle mille motivazioni che possono stare dietro un suicidio, è difficile non notare che anche nel ricco Giappone, come in Cina, l’uomo non è creatura unica, irripetibile, di un Dio che la ama fino a morire per lei. “I giapponesi – ricorda il nunzio apostolico in Giappone, Alberto Bottari de Castello-, non hanno un rapporto personale con Dio. Il concetto dell’individuo, che è al centro della cultura occidentale, non fa parte del loro Dna culturale. Si identificano con il gruppo, la società, l’azienda, la nazione. Quando un cristiano arriva alla decisione di togliersi la vita sa che sta per infrangere una regola sacra: la vita gliel’ha data Dio e solo Dio gliela può togliere. Il giapponese tentato dal suicidio non ha questo freno. Non ha il concetto del peccato. Non ha nessuno, non ha niente, all’infuori del proprio mondo materiale e culturale, a cui chiedere aiuto. Ma nel suo mondo chiedere aiuto è disonorevole, e allora deve risolvere all’interno di se stesso il dramma della propria infelicità, divenuta insopportabile. I cristiani, anche nei momenti più bui, possono sempre tendere la mano verso Dio. I giapponesi no. Hanno otto milioni di dei, migliaia di meravigliosi templi, santuari, altari, altarini, due religioni ufficiali, il buddismo e lo shintoismo, ma vivono senza il Dio unico onnipotente e misericordioso, senza il concetto di Dio padre di tutta l’umanità e presente in ciascuno di noi, sempre”. Nello stesso tempo in Giappone il buddismo è una religione atea che crede nella reincarnazione, cioè che nega, appunto, l’unicità di una vita personale. Il suicidio quindi non è considerato eticamente negativo, anzi è talora contemplato come possibile “soluzione” ad un determinato problema.

Maurice Pinguet, già direttore dell’Istituto franco-giapponese di Tokyo, nel suo “La morte volontaria in Giappone”, nota anzitutto il profondo immanentismo che caratterizza la cultura di questo popolo, e in secondo luogo mette in luce come in Giappone siano sempre esistite forme di suicidio che la cultura cristiana rifiuta: ad esempio il “suicidio di solidarietà”, in cui i genitori “coinvolgevano i loro figli nella morte, convincendoli, o a loro insaputa”. Infatti alla madre giapponese che uccide il figlio “non viene in mente che il bambino possa rappresentare una esistenza distinta, posta sin dalla nascita, o dal concepimento, sotto la sovranità di Dio”. Vi è poi, sempre nella cultura giapponese, il “suicidio di accompagnamento”: alla morte dell’imperatore, del sovrano, del padrone, funzionari, vassalli, servi lo hanno spesso accompagnato nella morte, eliminandosi. Vi è infine il suicidio come rituale, svolto con precisione e solennità: harakiri è l’atto di uccidersi lentamente, aprendosi il ventre, estraendone le viscere, “senza battere ciglio”. Del resto, se tutta la vita dell’uomo è qui ed ora, come protestare altrimenti la propria innocenza? Come lavarsi di una colpa, che altrimenti rimarrà per sempre? Come cancellare la vergogna? Come salvare l’onore?

Una conferma a questa ipotesi, e che cioè l’ateismo contribuisca a togliere alla vita umana quella sacralità religiosa che è spesso un utile antidoto alla scelta estrema di eliminarsi, viene dai paesi comunisti, in cui l’ateismo è stato imposto e diffuso a tutti i livelli. In un celebre film intitolato “Le vite degli altri” si ricorda che negli anni 70 e 80, Russia, Ungheria e Germania dell’est, tutti e tre paesi comunisti, avevano il primato mondiale dei suicidi, benché i regimi, che pure catalogavano tutto, nascondessero le cifre relative al disastroso fenomeno. Infatti erano stati proprio molti teorici del socialismo a spiegare che, una volta instaurata l’eguaglianza economica e materiale, alcolismo, prostituzione, furti e suicidi, sarebbero spariti. In verità con l’avvento del regime bolscevico i suicidi iniziarono a crescere. Il Partito comunista cercò allora di condannarli come “una forma di individualismo borghese”. Il suicidio, per i comunisti atei, era considerato una appropriazione indebita della vita, che apparteneva non a Dio, come si era detto sino a quel momento, ma al partito, allo stato, alla comunità. Tanto che chi si suicidava subiva l’espulsione postuma dal partito e altre pene, ad esempio riguardo al suo funerale. Ma l’efficacia di queste posizioni fu inesistente. Non uccidersi perché la vita è un dono di Dio, è un messaggio che può essere convincente, come dimostrano i bassi tassi di suicidio del medioevo e sino all’esplosione ottocentesca (vedi: Marzio Barbagli, Congedarsi dal mondo, Il Mulino). Non farlo perché Stalin non vuole, è un dogma meno credibile.

“Nel 1924-25 – scrive Barbagli – vi fu un forte aumento dei suicidi”, non solo tra gli avversari del comunismo, ma “tra gli iscritti al partito”, tra coloro che professavano la fede del regime. Stalin condannò il fatto spiegando che il suicidio era il mezzo più semplice per lasciare il mondo, tradendo il partito e sputando “per l’ultima volta sul partito”. “In ogni caso, continua il Barbagli, il governo smise di pubblicare statistiche e studi sull’argomento”. Possiamo quindi ipotizzare un aumento sempre crescente di suicidi in occasione del terrore, così come c’era stato all’epoca del terrore giacobino e della ghigliottina. Ma con la morte di Stalin la crescita dei suicidi non calò e il numero rimase alto sino alla fine. Il crollo del regime, la morte definitiva della fede comunista segnò un ulteriore incremento. Veniva cioè a mancare anche l’ultima forma di “senso”, per quanto labile. Nel 1994 si arrivò alla cifra impressionante di 43 suicidi per 100. 000 abitanti! “Pur essendo diminuito negli anni seguenti, continua Barbagli, nel 2004 il tasso di suicidio in Russia (34 per 100. 000 abitanti) era da due a tre volte superiore a quello degli Stati Uniti e dei paesi dell’Europa occidentale”.

Anche oggi le macerie spirituali lasciate dal materialismo ateo sono ben evidenti, visto che gli ex paesi dell’ateismo di stato hanno contemporaneamente il triste primato dei divorzi, degli aborti e quello, appunto, dei suicidi. L’Oms dunque rivela oggi che al primo posto nella classifica dei paesi con il più alto numero di suicidi nel 2009 si trovano la Bielorussia, con 35, 1 suicidi ogni 100. 000 persone; al secondo posto viene la Lituania, al terzo la Russia, al quarto il Kazakistan, al quinto l’Ungheria, al sesto il Giappone, all’ottavo l’Ucraina... ben 6 dei primi 8 paesi di questa terribile classifica sono ex paesi comunisti (senza contare che mancano le cifre vere per la Cina).

Eppure non è sempre stato così, dal momento che prima della rivoluzione del 1917 “la percentuale dei suicidi in Russia era una delle più basse al mondo” (Moskovskji Komsomolets). Quanto alla Lituania, seconda nella classifica del 2010, ma prima in quella del 2009, Alvydas Navickas, presidente dell’Associazione lituana di suicidiologia e vicerettore dell’Università di Vilnius, sintetizza così la storia del suo paese: “Prima della Seconda guerra mondiale, si suicidavano 8 lituani su 100.000. La maggior parte della popolazione viveva in campagna, frequentava la chiesa: esisteva una comunità forte con una routine stabile. In seguito scoppiò la guerra e venne il regime sovietico: Stalin deportò gli agricoltori più ricchi e installò la maggior parte nei Kolchoz (cooperative agricole). Vodka e alcol prodotti in casa iniziarono a scorrere come anestesia, quotidianamente. Nella decade degli anni ottanta l’indice crebbe ogni anno fino a 30 suicidi su 100. 000 persone. Con la caduta dell’Urss il tasso ha subito un forte rialzo, fino a toccare il tetto, tra il 1994 e il 1995, di 46 su 100. 000” (http://www.cafebabel.it/article/33596/stalin-disoccupazione-maltempo-suicidi-lituania.html).

E’ a questo punto inevitabile ricordare quanto scriveva alla fine dell’Ottocento il grande Dostoevskij, nel suo romanzo “I Demoni”, in cui illuminava la mentalità degli atei rivoluzionari del suo tempo. L’autore russo faceva dire ad uno dei suoi personaggi che a frenare la volontà degli uomini di suicidarsi è anzitutto l’idea di “un altro mondo” dopo la morte (idea che non toglie, ma al contrario conferisce valore, proprio a questo mondo concreto in cui viviamo ogni giorno).

Ma quando l’ateismo trionferà, continuava il rivoluzionario, prefigurazione dei comunisti del 1917, l’uomo, messo da parte Dio, affermerà la sua totale libertà: “La piena libertà ci sarà allora, quando sarà indifferente vivere o non vivere”. Un giorno “vi sarà l’uomo nuovo, felice e superbo. A chi sarà indifferente vivere o non vivere, quello sarà l’uomo nuovo! Chi vincerà il dolore e la paura, quello sarà Dio. Mentre l’altro Dio non vi sarà… Possibile che nessuno su tutto il pianeta, avendola finita con Dio e avendo posto fede nell’arbitrio, osi proclamar l’arbitrio, nel senso più completo?”. Conclusione? “Io sono obbligato a uccidermi, perché il mio arbitrio è uccidere me stesso”.

Dostoevskij aveva visto giusto: la proclamazione di una libertà illimitata da parte dell’uomo, di una sua autonomia morale, di una sua autodeterminazione totale, luciferina, è anche l’affermazione della sua drammatica solitudine, con le ovvie conseguenze.

Ecco perché oggi sono proprio certi atei come Maurizio Mori, il consigliere di Beppino Englaro, a proclamare la fine della “sacralità della vita”, respingendola come un concetto cristiano che non ci appartiene più, e a collegare il presunto diritto all’aborto, con quello all’eutanasia (o “suicidio assistito”). Riaffermando così il principio dell’autodeterminazione assoluta già proclamato dal rivoluzionario di Dostoevskij. Dichiarava qualche anno orsono il socialista francese Jacques Attali, già consigliere del presidente Mitterrand, e oggi di Sarkozy: “La logica socialista è la libertà, e la libertà fondamentale è il suicidio. Di conseguenza il diritto al suicidio diretto o indiretto è dunque un valore assoluto di questo tipo di società”. Qualche anno prima, su California Medicine, aveva affermato, coerentemente, che la vita non è più da considerare un valore assoluto, ma “relativo”, e ciò significa che accanto al “controllo e alla selezione delle nascite” occorrerà porre la “selezione delle morti”, cioè all’eutanasia, per motivi personali, ma anche economici, politici.

Laddove manca Dio, è la vita dell’uomo a perdere valore, e a sfociare più spesso nel suicidio, individuale o legalizzato e statalizzato che sia. Scriveva a ragione il già citato Pinguet, parlando però, stavolta, del nichilismo occidentale: “In un mondo che non ha altra vita che quella quaggiù, altra volontà che quella del soggetto, l’uomo diviene il solo giudice della totalità dell’essere che resta in bilico sul filo di rasoio della sua decisione. Là dove brillava l’onnipotenza divina, una vertiginosa implosione ha scavato il suicidio nichilista, buco nero nel quale l’assolutezza della libertà dovrebbe farsi inghiottire”.

-

Pubblicato 10 anni fa...

LE TASSE SULLA CASA

Furti legalizzati

di Rino Cammilleri

Articolo del 28 novembre 2014

-

Libro della settimana

SI E' FATTO CARNE

La storicità dei Vangeli

di Luisella Scrosati

Anno 2024 / pag. 144 / € 10

-

Video della settimana

CAMBIAMENTO CLIMATICO

Contraddizioni della COP29

di Silver Nervuti (6 minuti)

-

Da FilmGarantiti.it

NEL 2000 NON SORGE IL SOLE

Il romanzo 1984 di George Orwell

Giudizio: consigliato (*)

Genere: drammatico (1956)

Guarda gratis su YouTube

-

I dossier di BastaBugie

CINA-VATICANO

L'accordo disastroso

Dossier: 8 articoli e 1 video

-

Santo della settimana

LA PICCOLA LI

Martire cinese per l'eucaristia

di Suor Emmanuel Maillard

-

Video per la formazione

IL DIGIUNO

Norme pratiche

di P. Serafino Tognetti

Durata: 17' (09/11/2024)

-

Personaggi del passato

RODNEY STARK

Sociologo

Una mente libera

1934 - 2022 (88 anni)