I PIÙ LETTI DEL MESE

-

Il 1° libro di BastaBugie

CI HANNO PRESO PER IL COVID

Per non dimenticare tre anni di abusi di potere

Anno 2023 pag. 514 € 16

-

Audio registrati

-

La censura di YouTube

YouTube ha censurato in passato circa il 20% dei video che abbiamo pubblicato e oggi ci impedisce di pubblicare video con temi contrari al politicamente corretto (islam, gay, covid, ecc.)

SCEGLI UN ARGOMENTO

Aborto

Aborto America

America Animalisti e vegetariani

Animalisti e vegetariani Attualità

Attualità Cinema

Cinema Comunismo

Comunismo Cristianesimo

Cristianesimo Ecologia

Ecologia Economia

Economia Eutanasia

Eutanasia Evoluzionismo

Evoluzionismo Famiglia e matrimonio

Famiglia e matrimonio Fecondazione artificiale

Fecondazione artificiale Immigrazione

Immigrazione Islam

Islam Libri

Libri Liturgia e sacramenti

Liturgia e sacramenti Morale

Morale Omelie

Omelie Omosessualità

Omosessualità Pedofilia

Pedofilia Pillole

Pillole Politica

Politica Santi e beati

Santi e beati Scienza

Scienza Scuola

Scuola Storia

Storia Televisione

Televisione

« Torna alla edizione

REFERENDUM SULLE TRIVELLE: I COSTI ECONOMICI, POLITICI, SOCIALI E CULTURALI DI UN BUCO NELL'ACQUA

REFERENDUM SULLE TRIVELLE: I COSTI ECONOMICI, POLITICI, SOCIALI E CULTURALI DI UN BUCO NELL'ACQUA

Il referendum del 17 aprile ha mancato il quorum. Alle ore 23, al momento della chiusura delle urne, aveva votato il 32% degli aventi diritto. Ancora lontano, dunque, dal 50% +1 necessario a rendere valido il voto. Ha vinto la battaglia per l'astensionismo, sostenuta questa volta, anche dal premier Matteo Renzi. E ha vinto, indirettamente anche la campagna per il No, dei contrari alla chiusura delle piattaforme estrattive entro le 12 miglia dalla costa. "Hanno vinto i lavoratori", dichiara il premier, subito dopo la chiusura dei seggi.

300 MILIONI DI EURO BUTTATI AL VENTO

Perso il referendum (vinto, se ci poniamo dal punto di vista del No), si inizia a fare un bilancio e a valutarne i costi. Economicamente parlando, è stata una spesa pubblica ingente: circa 300 milioni di euro. Servivano per allestire i 61.562 seggi su tutto il territorio italiano, più la mobilitazione delle forze dell'ordine, la logistica, il materiale di cancelleria, gli scrutatori e la gestione del voto a distanza di quasi 4 milioni di italiani residenti all'estero. Si tratta di 300 milioni di euro di spesa pubblica completamente persi, bruciati. Si poteva prevedere lo spreco? In un certo senso, sì. Infatti, per la prima volta nella storia italiana, questo referendum abrogativo non è nato da una proposta popolare, ma dall'iniziativa di una minoranza di 10 Regioni. Una di queste, l'Abruzzo, ha cambiato idea e si è ritirata dal comitato per il Sì lo scorso gennaio. Dunque 9 élite politiche regionali, rappresentative di una popolazione complessiva 23 milioni di italiani (loro opposizioni regionali comprese), hanno chiamato alle urne 47 milioni di italiani, anche quelli di regioni che non c'entrano nulla con il mare e con le piattaforme marittime. A urne chiuse, è notevole che il quorum non sia stato raggiunto neppure nelle regioni promotrici del referendum (con l'unica eccezione della Basilicata) anche se il costo, ora, è equamente distribuito fra i contribuenti di tutto il Bel Paese. Solo questo sarebbe un punto a favore del federalismo fiscale, se ancora ci fosse qualcuno sensibile a questo messaggio.

I COSTI POLITICI

I costi politici sono ancora più pesanti, per tutti coloro (e sono tanti) che hanno sostenuto la campagna del Sì. Beppe Grillo, all'indomani del lutto per la morte di Gianroberto Casaleggio, ora deve digerire una grave sconfitta. Il Movimento 5 Stelle aveva investito molto in questa consultazione popolare, per affermarsi come prima forza ecologista del paese. La Lega Nord, che si era accodata alla campagna del Sì, più per dare addosso a Renzi che non per amore di regioni marittime che sono soprattutto al Sud, ora riporta una sconfitta in una battaglia non tipicamente sua. Matteo Salvini si è esposto personalmente, ora ne subisce le conseguenze. Peggio ancora ne esce Forza Italia, che ha condotto una svogliata campagna a favore del Sì (anche qui per ragioni di opposizione a Renzi, più che per convinzione anti-trivelle), ma al momento buono il suo stesso leader Silvio Berlusconi si è astenuto dal voto, senza dare indicazioni. Se già non è chiara l'immagine dell'attuale Forza Italia, d'ora in poi lo sarà ancora meno. Ha perso anche la sinistra "dem", l'opposizione a Renzi interna al Pd, ha perso Michele Emiliano, ex magistrato e governatore della Puglia, in primissima linea nel promuovere la cause del Sì. Nella sua regione non si è neppure raggiunto il quorum. I costi maggiori li subisce soprattutto l'istituto referendario in sé. Negli ultimi anni, su 8 volte che si è votato, solo in un caso si è raggiunto il quorum, nel 2011, quando la gente andò spinta dall'onda emotiva di un evento lontano dall'Italia: il disastro di Fukushima, che indusse a esprimere un voto contro il nucleare.

LA SCONFITTA DELL'INFORMAZIONE

Il costo sociale, pagato da tutti, è dovuto però alla sconfitta dell'informazione corretta. E' raro vedere notizie così contraddittorie, confuse o palesemente false come quelle che sono state diffuse nel corso della campagna referendaria. Si votava per le "trivelle", quando non c'erano trivellazioni in ballo, contro il petrolio e le sue "lobby", quando solo una minima parte delle piattaforme in gioco lo estraevano. Si votava convinti di non mettere a rischio posti di lavoro, quando invece il settore impiega direttamente 11mila persone e indirettamente altre 21mila. Ci si è messo anche il cantante Adriano Celentano, a intorbidire un quadro già confuso: il "re degli ignoranti" (così si definiva lui stesso), ha citato il dato implausibile di 22mila bambini che rischierebbero il cancro. A causa dell'estrazione del metano? Si è parlato di "cessione di sovranità nazionale", quando in ballo erano solo rinnovi di concessioni a piattaforme già esistenti da decenni, alcune anche da 40 anni. Si è parlato e straparlato contro lo sfruttamento delle multinazionali a danno dei mari d'Italia. L'Eni, in effetti, è una multinazionale, ma di proprietà dello Stato italiano. Si è detto che le piattaforme fossero esenti da royalties e che le Regioni non ricavassero alcun beneficio dall'estrazione di idrocarburi. Dimenticando però che, fra royalty, canoni d'esplorazione e produzione, tassazione specifica e imposte sul reddito delle società, le imprese che estraggono le risorse energetiche pagano il 63,9%. Per quanto riguarda le royalties, pari al 7% (per il gas) e al 4% (per il petrolio) sul totale dei ricavi (senza sottrarre i costi, dunque), esse vanno al 55% alle Regioni e al 45% allo Stato [leggi: LE MENZOGNE DEL VIDEO DEI VIP, SPONSORIZZATI DA GEENPEACE, clicca qui, N.d.BB].

Il costo politico e personale peggiore l'ha pagato l'ormai ex titolare del Ministero dello Sviluppo Industriale, Federica Guidi. Senza i riflettori puntati sul referendum e sugli idrocarburi, l'indagine sulle autorizzazioni a Total per il giacimento lucano di Tempa Rossa non sarebbe diventato un circo mediatico di questa portata. Con la pubblicazione delle conversazioni telefoniche fra la Guidi e il suo compagno Gianluca Gemelli, sospettato di "traffico di influenze illecite", si è raggiunto un nuovo record negativo nella correttezza dei rapporti fra giustizia e mass media.

E questi sono solo i costi più evidenti di un grande buco nell'acqua fatto dal referendum.

Nota di BastaBugie: Robi Ronza nell'articolo sottostante dal titolo "La guerra santa contro l'industria" parla del referendum sulle trivelle, Tempa Rossa, Bagnoli, Ilva e fa notare come nel corso dell'ultimo decennio non si è fatto che assistere alla graduale chiusura dell'industria italiana. Intanto la stampa cavalca l'onda e lancia l'immagine, lontana dalla realtà, di un paese verde che va in bicicletta. Il tutto ha l'evidente obiettivo di andare contro l'industria e renderci tutti più poveri.

Ecco dunque l'articolo completo pubblicato su La nuova Bussola Quotidiana il 08-04-2016:

L'imminente referendum a favore della sospensione indiscriminata dell'attività di estrazione e di ricerca di idrocarburi al largo delle coste adriatiche (il cosiddetto referendum "contro le trivelle") e l'altrettanto indiscriminata campagna di discredito contro l'estrazione di petrolio in Basilicata sullo spunto del caso Tempa Rossa, vengono di nuovo a ricordarci quale sia al fondo il principale ostacolo allo sviluppo del nostro Paese: si tratta della radicale distanza fra la realtà delle cose il suo ordine costituito laico-progressista, che è sostanzialmente di obbedienza nordeuropea.

Nella realtà siamo la seconda economia manifatturiera d'Europa e uno dei primi Paesi manifatturieri del mondo, anche se da qualche anno stiamo perdendo punti; e nella realtà, con 1,6 abitanti per autoveicolo, siamo uno dei Paesi più motorizzati del mondo. Se invece andiamo a vedere l'Italia come ce la fanno raccontare i padroni del vapore della cultura e della comunicazione, ecco entrare in scena un Paese che non c'è: un Paese che gode all'idea di de-industrializzarsi e che vuole andare sempre ed ovunque in treno, in tram e in bicicletta.

E' questa una divaricazione in cui c'è qualcosa di schizofrenico, ma anche qualcosa di sospetto. Dall'inizio del corrente decennio, di pari passo con il progressivo ritiro degli Stati Uniti dal Mediterraneo e con il potenziale spostamento verso l'Italia del baricentro dell'Europa, nel nostro Paese hanno preso vigore forze sociali ed economiche le quali giocano a favore della sua deindustrializzazione. Grandi capitali, grandi centrali sindacali, intellighenzjia di sinistra e multinazionali della comunicazione vi s'intrecciano in modo sorprendente ma significativo: si pensi ad esempio al gruppo L'Espresso/la Repubblica, e al gruppo televisivo Sky con tutta la capacità di trascinamento che hanno nell'ambiente giornalistico ed editoriale anche ben al di là dei media che direttamente controllano. Beninteso, non c'è bisogno di pensare ad alcun complotto, ad alcuna segreta stanza da dove un ristrettissimo e segreto gruppo di grandi burattinai tirano i fili di una congiura planetaria. Di cose del genere non c'è oggi alcun bisogno. Sono processi che non implicano alcun puntuale sistema di pilotaggio. Si tratta semplicemente (si fa per dire) di dislocare o riorientare forze di adeguata entità, e poi tutto il resto accade di conseguenza.

Facciamo qualche esempio: tra il 2010 e il 2011 Sergio Marchionne e John Elkann dicono esplicitamente che "l'Italia deve decidere se vuol continuare a essere un Paese che produce automobili". Si vedano al riguardo i loro interventi, tuttora accessibili a chiunque grazie a Internet, al Meeting di Rimini rispettivamente del 2010 e del 2011. Dalla stampa non si leva il minimo grido di allarme, né dal proverbiale Palazzo della politica viene il minimo segno di attenzione. Passano pochi anni e la Fiat, assorbita dalla Chrysler, si trasferisce in Olanda e di là parte per l'America lasciando in Italia soltanto alcuni stabilimenti. La docile discrezione con cui la stampa italiana accoglie l'esodo della storica pietra angolare dell'industria manifatturiera del nostro Paese la dice davvero lunga sulla sostanza del potere in Italia.

A Taranto c'è (o sarebbe meglio dire, c'era) l'Ilva, il maggior centro siderurgico d'Europa, 12 mila dipendenti, il più grande impianto industriale del Mediterraneo. Grazie a un combinarsi di pretese di ogni genere, l'adeguamento del sito e dei suoi impianti a modi di produrre più rispettosi dell'ambiente diventa un'impresa sovrumana fino a provocare il collasso dell'azienda. Il 26 luglio 2012 il governo del tempo tenta di intervenire con un commissario, ma quel giorno stesso un singolo magistrato, il giudice per le indagini preliminari di Taranto, sequestra gli alti forni dell'acciaieria "senza facoltà d'uso" bloccandone così la produzione. Si aggiungerà poi pure il sequestro in quanto "corpi del reato" di prodotti finiti pronti per la consegna. In difesa dell'acciaieria ci si sarebbe attesi che scendessero in campo a testa bassa sia i dipendenti che la stessa città, della quale l'Ilva era di gran lunga la maggiore risorsa economica. Nient'affatto: sindacati e operai, placati dalla cassa integrazione, non battono ciglio e nel 2013 il Comune arriva a convocare un referendum consultivo sulla sorte dell'impianto. Il referendum fallisce perché si reca a votare solo poco meno del 20% degli aventi diritto. Di questi però un po' più dell'80% vota per la chiusura dell'impianto (forse anche confidando sulla cassa integrazione a vita dei dipendenti). Adesso l'Ilva è in vendita, ma ovviamente non la vuole nessuno, salvo chi sarebbe soltanto interessato a farla a pezzi.

Nel caso infine di Bagnoli, in questi giorni alla ribalta, siamo di fronte alla questione del risanamento di una vastissima area industriale dismessa cui si sarebbe dovuto mettere mano dal 2002, ma dove da allora ad oggi in pratica non si è fatto nulla. Renzi è sceso a Napoli a presiedere un incontro di autorità locali da lui stesso promosso per sbloccare la situazione, ma il sindaco della città non vi ha preso parte per protesta (non è chiaro per protesta contro cosa) mentre manifestanti dei "centri sociali" raccoltisi sul lungomare si scontravano con la polizia.

Dall'inizio del decennio insomma non si cessa di assistere in Italia all'esodo o allo sconquasso di grandi gruppi industriali, all'indebolimento di gruppi bancari e al mancato avvio di importanti operazioni di ricupero e di riuso di siti industriali. Con l'imponente appoggio di... artiglieria della stampa più diffusa, una volta si oppongono i sindacati nazionali storici, un'altra ancora i "verdi", un'altra dei notabili locali, un'altra non si sa neanche bene chi, ma in fin dei conti il risultato non cambia. Al di là di tutti i motivi immediati e specifici non sarebbe allora il caso di cominciare a pensarci e a tirarne qualche conseguenza? Il pianeta è fertile e l'uomo che nel mondo non è un intruso bensì la sua unica presenza consapevole e responsabile - può abitarlo non solo senza danno ma anzi con positivo impatto sulla natura. L'ambiente non c'entra, in realtà è in ballo qualcos'altro.

-

900 edizioni

di BastaBugie

Da 18 anni al tuo servizio

Oltre le notizie per scoprire la verità

-

Pubblicato 10 anni fa...

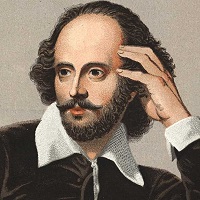

SHAKESPEARE

Era cattolico!

di Elisabetta Sala

Articolo del 21 novembre 2014

-

Libro della settimana

SACERDOZIO FEMMINILE?

Perché la Chiesa dice no

Ed. Fede & Cultura

Anno 2024 / pag. 144 / € 14

-

Video della settimana

DIECI COSE...

che gli europei pensano

a cura di Silver Nervuti

Durata: 3 minuti

-

Da FilmGarantiti.it

SISSI, LA GIOVANE IMPERATRICE

Il sogno di una monarchia cattolica

Giudizio: consigliato (*)

Genere: storico (1956)

-

I dossier di BastaBugie

COMUNIONE

Sulla lingua o in mano?

Dossier: 8 articoli e 1 video

-

Santo della settimana

SAN LEONARDO DA PORTO MAURIZIO

Apostolo della Via Crucis

di Ermes Dovico

Festa: 26 novembre

-

Video per la formazione

MILLENNIALS

Una generazione difficile

di Simon Sinek

Durata: 18 minuti

-

Personaggi del passato

EUGENIO SCALFARI

Giornalista

L'Espresso e Repubblica

1924 - 2022 (98 anni)