LA REGOLA DI SAN BENEDETTO SPIEGA COME FRENARE LA LINGUA E CONTROLLARE IL RISO

LA REGOLA DI SAN BENEDETTO SPIEGA COME FRENARE LA LINGUA E CONTROLLARE IL RISO

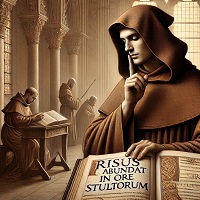

La via dell'umiltà richiede di astenersi dal parlare finché non si viene interrogati e di non dimenticare che ''risus abundat in ore stultorum''

di Luisella Scrosati

San Benedetto dedica il nono, decimo e undicesimo gradino dell'umiltà alla parola e al riso. Il monaco che cammina sulle vie dell'umiltà, e dunque della santità, «sa frenare la sua lingua» e si astiene «dal parlare finché non viene interrogato», «non è facile e pronto al riso» e, quando deve parlare, «lo fa pacatamente e senza ridere, con umiltà e gravità, dicendo poche e ponderate parole, senza mai alzare la voce» (Regola, 7,56-60). Tutti bocciati o, nella migliore delle ipotesi, rimandati a settembre.

Potremmo essere portati a pensare che san Benedetto sia a riguardo un po' troppo rigido, o che di fatto le sue considerazioni riguardino solo i monaci. Ma che le cose non stiano così, lo dimostra il fatto che egli si premura di ricordare che non si tratta di altro che di quanto contenuto nelle Sacre Scritture: «Nel molto parlare non manca la colpa, chi frena le labbra è prudente», ammonisce il libro dei Proverbi (10,19); e il libro del Siracide (21,20) conferma che «lo stolto alza la voce mentre ride; ma l'uomo saggio sorride appena in silenzio».

Non si tratta certamente di assumere atteggiamenti inopportuni e fuori luogo, di fare il muso lungo, o, peggio ancora, di imporre la gravità di un atteggiamento ostentato. San Benedetto è caratterizzato da uno spiccato realismo: occorre dunque riconoscere in tutta onestà che il parlare e il ridere smodato e frequente sono segno e causa di un disordine interiore: segno, perché la "parola compulsiva" manifesta un disordine interiore; causa, perché a sua volta alimenta questo disordine.

La Regola tocca tre punti ben specifici.

Il primo: frenare la lingua, ossia applicare la terapia della taciturnitas a una tendenza logorroica, dove la lingua si muove prima di qualsiasi altra considerazione, finendo così per parlare per sfogarsi, parlare per piacere, parlare per imporsi, parlare per vanità, parlare tanto per parlare, cercando di scappare da pensieri non graditi, che potrebbero emergere nel silenzio. La parola non è un male in sé, ma essa dev'essere "pura", ossia nascere dal desiderio del vero bene nei confronti di qualcuno e da un cuore abituato al raccoglimento. Un test infallibile sta nel "misurare" quanto ci peserebbe tacere: quanto più il punteggio è alto, tanto più quella parola è contaminata da un disordine.

Secondo, evitare di ridere in continuazione o in modo sguaiato; per quanto ci possa dare un certo fastidio, la verità è espressa dal noto proverbio «risus abundat in ore stultorum». Anche questo ridere fuori misura, per intensità o frequenza, scriveva madre Anna M. Canopi, è «indice di dissipazione interiore o di desiderio di farsi notare, ponendosi al centro dell'attenzione» (Mansuetudine. Volto del monaco, 2014, p. 128). Non ci viene chiesto di essere imbronciati, ma altro è il riso smodato e altro il sorriso.

Terzo, il volume del nostro parlare: è un brutto segno quando si è soliti alzare la voce per imporsi, per far valere le proprie ragioni, per umiliare qualcuno. Non ci rendiamo conto di quante volte anziché parlare agli altri, parliamo sugli altri. Troppo di frequente parlare non è sinonimo di comunicare.

Titolo originale: C'è poco da ridere

Fonte: Il Timone, dicembre 2024

Articoli su "Cristianesimo"

ASCOLTA Leggo per te

ASCOLTA Leggo per te